【キセキの米】亀の尾

0

ところで、

亀の尾ってお米あんまり聞いたことなかったな!

どんなお米なの?

そうなのです。

実は歴史も深く重要品種ですが、

一度はその姿を消してしまい、

「幻の酒米」とも言われてしまいました。

しかし、

2000年代に入り、この亀の尾が絶賛人気リバイバル中なのです!

亀の尾とは、果たしてどんなお米なのでしょう?

一緒に詳しくなっちゃおう!

亀の尾ってどんなお米?

亀の尾は、実はもともとは飯米(はんまい。食べるお米のこと。)としてその人気を得ました。

現代でも素晴らしい評価を得ている銘柄米の、多くのルーツです。

例えば、「コシヒカリ」や「ササニシキ」は子孫品種にあたります。

また、酒米(さかまい。お酒を作るためのお米として育てられたもの。)としても定評があります。

酒米栽培面積ランキングでは近年のTOP5常連である「五百万石」や「美山錦」なども子孫にあたります。

聞いたことのある品種ばっかり!

亀の尾は偉大なお米。ビッグダディなんだね!

キセキと呼ばれた米

- 亀の尾の発見(明治時代)

明治時代に阿部亀治さんという人がいた。

彼はある大雨の日に、神社の横っちょに目をやると、

たった3本だけ、生えている稲があった。

「なんと逞しく立派な稲だろう。」

その稲を持ち帰り、大切に育てた。

これが後の「亀の尾」である。

そして苦労しながら、せっせと増やした。

亀治は、篤農家であった。

ひとりの篤農家の探究心が、現代の食文化にまで大きく貢献することになろうとは誰が想像できたただろうか。

- 亀の尾の普及(大正時代頃)

現代では酒米としての利用が大半ですが、

当時は飯米(はんまい=食べる目的のお米)として普及していきます。

評判は評判を呼び、最盛期は大正のこと。

東北から北陸地方のみならず、朝鮮や台湾にまで作付けが及びます。

飯米としての亀の尾は、爆発的人気を誇ったのです。

当時は日本水稲優良三大品種とされるほどでした。

※日本水稲優良三大品種…当時ずば抜けていた「神力」「愛国」と並んだ。

このシンデレラストーリーの全ての始まりは、たった3本だけ生き抜いた稲と篤農家の出会い。

これがキセキの米と呼ばれる由縁なのです。

亀治さんという人

日本水稲優良三大品種にまでなった功績には、亀治さんのお人柄もあったようです。

こんなお話があります。

この米の名称を何にしようかと話し合っていた際、亀治さんの一文字をとり「亀の王」の案が上がりました。

しかし亀治さんは首を縦に振りません。

そしてこう言ったのだそう。

「”王”はおこがましいから、”尾”でいいよ。」

亀の尾の名は、謙虚な心をいつまでも忘れないようにと、戒めの言葉だったのかもしれません。

そして品種や農法の研究を怠らなかった亀治さん。

訪ねてきたお百姓さんたちや、欲しいと言った人々には、上手に育った穂のみを無料で譲ったのだといわれています。

姿を消す亀の尾(1970年代〜)

人気絶好調だった亀の尾も、時代の流れにより栽培が途絶えてしまいます。

無機質肥料(=化学肥料)と機械作業時代の到来です。

化学肥料や機械がなかったこれまでは、

寒さの厳しい東北でも育ち、少量の有機肥料(堆肥や大豆粕)で栽培できる亀の尾は貴重でした。

病気には弱いという弱点を差し引いても、

他の品種より圧倒的に収量が多かったため重宝されていたのです。

しかし大正7年以降の無機質肥料と機械化は、

亀の尾の長所を他の品種で実現させてしまいました。

背丈が1.5mにもなる亀の尾は倒伏しやすく、

無機質肥料を与えると極端に米がもろくなってしまいます。

わざわざ手間をかけて難しい栽培をするというのは現実的ではありません。

亀の尾は、現代農法の前に姿を消しました。1970年代のことです。

亀の尾の復活(1983年〜)

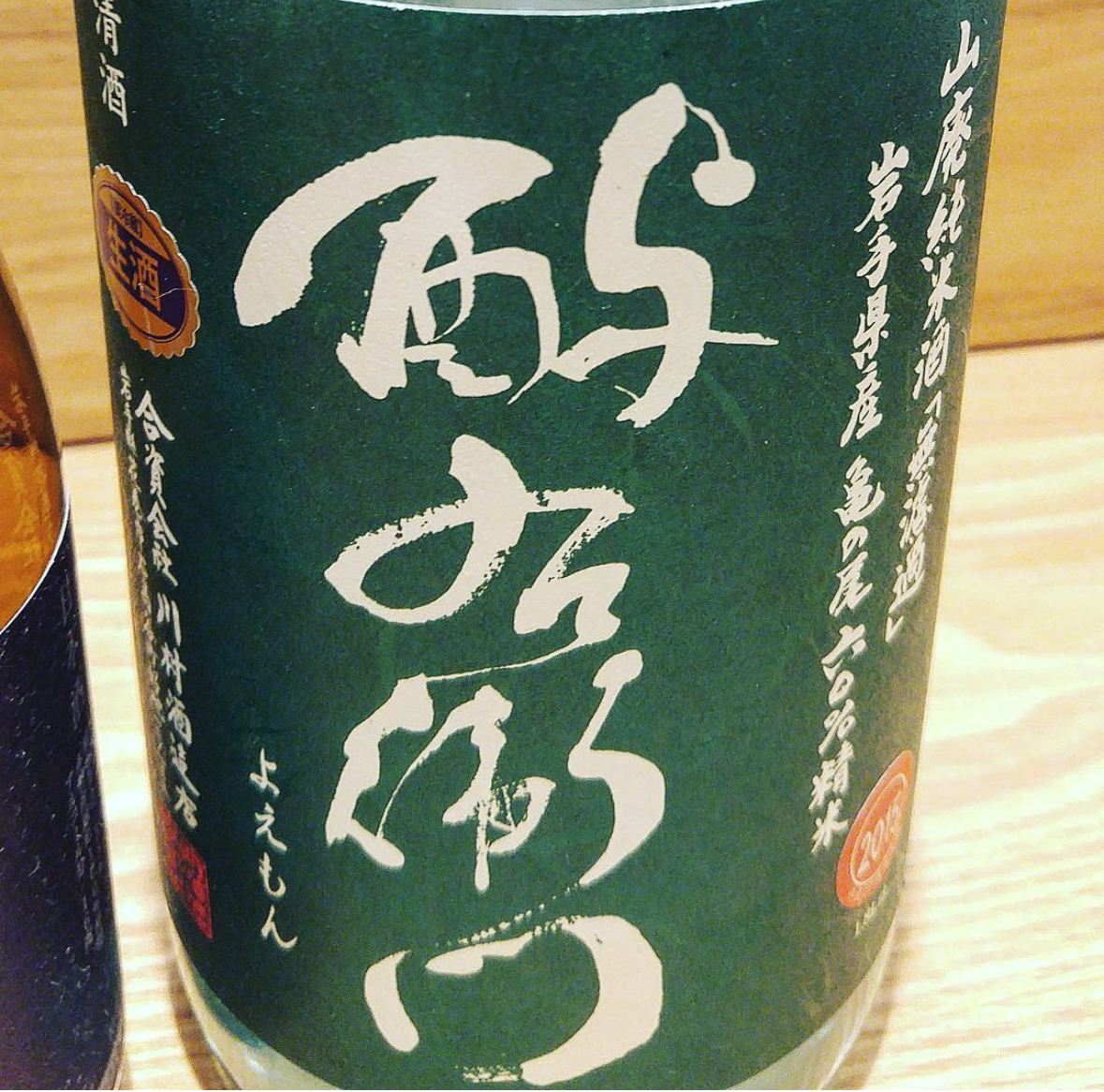

亀の尾が、酒米として表舞台に再び姿を現しました。

新潟県の久須美酒造が醸造した吟醸酒「亀の翁(かめのおう)」という日本酒です。

きっかけは、越後杜氏の長老から「亀の尾で造った酒は素晴らしかった」と聞いたことからだそうです。

もう一度、酒米としての「亀の尾」を育てあげ、醸造したのです。

1983(昭和58)年のことです。

阿部亀治さんが3本の稲を発見したのが1893(明治26)年。

品種改良がさかんな現代にあって、

約100年も前に生まれた品種をよくぞ復活させてくださいました。感謝。

近年も東北を中心に、続々と新たに産み出されている亀の尾のお酒。

ストーリーに想いを馳せながら飲めばまた更にいとおしくなります!

食べてよし飲んでよし!子孫の性格もよし!!の、素晴らしいお米!

これからも、食べて飲んで応援します!頑張れ!

☆筆者がぞっこんになった亀の尾のお酒→「キセキの出会い、ヨエモン」

画像はいねーじ、いえ、イメージです。

スキしよう!

\ SHARE /