学生用?の半紙を買い足しに

0今日は作品作りのために書道用品屋さんに行ってきました。

またひとつ、ご依頼をいただきまして。非常に在り難いことで、はりきっていつもの半紙に書いていたんです。

しかし1,000枚以上のストックがあったのにもう底をつきましたので買い足しに。

行ってきたんですけど。

これがとても良いお店に出会えました。

今回ちょっと足を延ばして、いつもと違う書道用品屋さんに伺ったんですね。

まずは大量に書くアイデア用の、安価な半紙を見繕います。

さあここで疑問が浮かんだ。

低価格帯の半紙は大概「学生用」といった冠がつく。

まぁやっぱり安いものっていうのは学生用なわけなんだよね。

でも、ですよ。

なんでさ、「学生用」って言って売られているの?

確かにもう、ひと目でちょっと他のクラスとは違うっていうのはわかる。PERA×PERA加減だったり変にツヤがあったり。手触りも試すことができるから、触ってみるとやっぱ全然違うんだよね。私だけでなくきっとほとんどの方は違いをお分かりになると思うんです。

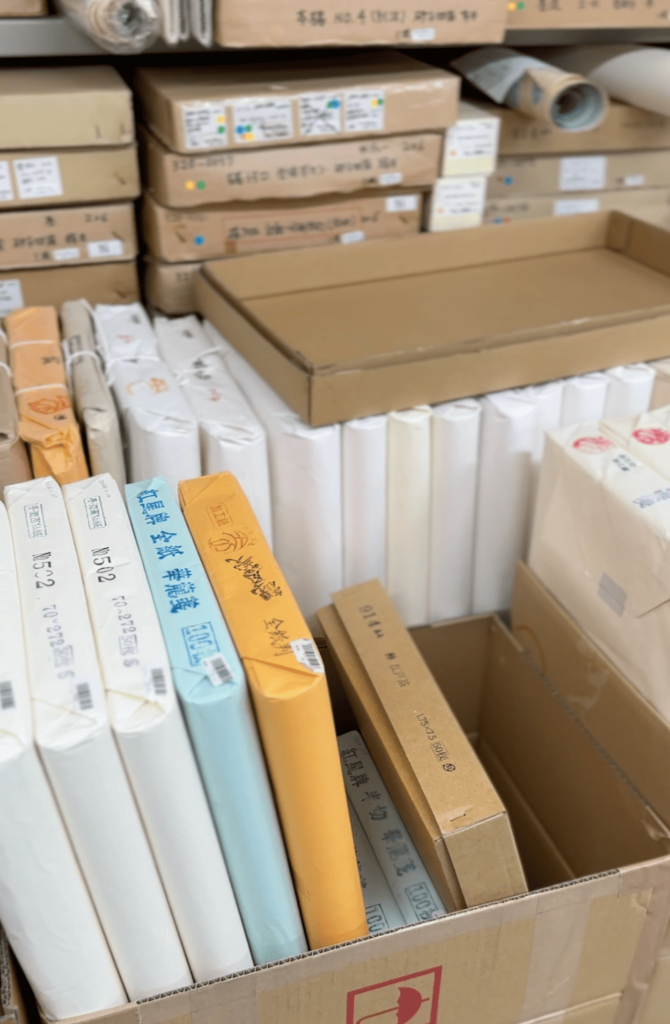

今日のお店は様々な半紙を置いていて、原料、産地、作り方や質、もちろんお値段もピンキリ、50種類ほど置いてあった。

けどさ、だからさ、なんでさ、学生用ってあえてカテゴリー分けされているの?

大人がそれ使ってはいけないの?

それと。なんで子供はそういう安いものを使わないといけないの?

ここで一度考えるのはさ、安い=悪いものとは限らないかもしれないってことだ。どんなコトやモノにも通じるけどさ。たとえばワインも。安いものが必ずまずいのか?安いものが必ず低品質なのか?と問われればノーであります。それらを見極めてお客さまに提供し楽しんでいただくのがソムリエってえ人の役割なのですわ。しかしだよ。注意したいのは、やはり低価格帯のワインは、質や造る過程が良くないものも多いっても事実で。逆もしかりで。高いワインは必ず美味しいのかと問われれば、ノー。しかし高価格帯になるとやはり品質も良いものの”割合が増えてくる”。こういうことです。できることが増えますからね、お金をかけることができれば。例えば原料の品質を上げることも、設備投資も、人材への投資も。ワインだけでなくどの世界もおんなじ気がします。

話を戻しますと、

だから、安い半紙=学生用、とはなんぞやってことです。

そこに流れている本質的なものが何なのか知りたい。

なので店長さんに聞いてみたのです。

学生用と大人用ってどう違うんですかって。そしたらね、素晴らしかった。聞いて良かった。店長さんこう答えた。

「学生用のほうは、味が出ない。」

だって。

大笑いしましたわ。

そしたら店長さんも一緒に、大笑いでしたわ。

したんだけどじゃあ、あれか、学生子供は味わいは出さなくていいと。子供が味なんて出すのはまだ早いってことなんですかねなんて聞くとまたふたりで大笑いですわ。まぁでもねどっちかっていうとこの辺りはまだ冗談で。

店長さんの解釈の髄はここからで。

「子供の頃というのは、まだその若さを生かしてとにかく元気よく書いてもらいたいということの気がします。なにかこう、アジとか何とかそういったことを気にするよりもを、とにかく元気よくのびのびと書いたときに、破れにくいような作りになっていると思います。」とね。

なるほど腑に落ちました。素晴らしい店長さんだと、いたく感じ入りました。

結局、購入は学生用を1,000枚と、にじみの少ない細かな目の半紙と、ちょいと背伸びした手漉きの全紙(大きい紙)にした。

手漉きの、繊維の長めのものは、筆をのせた際のなんともいえない感じが好きで、たまに、ちょっとだけ、買わせていただく。希少なので、少しづつ買わせていただいている。もちろん高級というのも、大量に買えない理由の一つではあるが、もっと大きな理由は、「良い紙が減っている」ということだ。紙が、希少なのだ。書道家さん方が嘆くのをよく耳にする。ある書道家さんは紙は真っ黒になるまで使いなさいと言った。字を失敗しても紙の隅が空いていたら線のひとつでも練習しなさいと。そしてとにかく、この一枚で、この一回で一番良い字を書き上げなさいと。

一回しか書けないと思えば集中するし、納得のいくものができればその分むだな紙を使わずに済むということである。

心掛け吉田兼好氏の二本の矢、結果的に環境にもやさしい。

(ちなみに学生用の半紙というのは、パルプという量産に非常に適した材料で作られている。)

今回購入した手漉きの紙は、楮(こうぞ=木の名前で、和紙の伝統的な原料)を使って国内で手漉きしたものだが、楮自体が海外産のものらしい。

日本国内でも楮を育てる方が居なくなっていると言われ久しい。和室が減り障子が必要なくなり、デジタル化により字や絵を紙に、ましてや和紙に書くことは無くなった。和紙の出番が減るようになり紙漉き職人もそれに比例し減少しているわけだが、原料まで手に入らなくなっている。しかも和紙を漉く際に糊(のり)の役割となるトロロアオイ(これも植物の名前。樹液のねばりを利用して楮やその他の木の繊維同士をくっつけることで、紙ができる)も温暖化でねばりが減っているし、生産ももう国内では1箇所あるかないかという絶望的状況なのである。

伝統は原料の部分から失われつつある。

さらに、だ。

実際海外で楮が栽培されていたからまだ和紙が漉けたものの、海外でも楮の保護が始まっているらしい。

つまり、楮を伐採してはいけない地域が増えてきたのだ。

もう原料が日本では僅かのみしか手に入らないし、海外でも育ったとしても、もう取れない。

特に原料からすべて国内産の紙ができたとすればそれはほぼもう献上品になるそうだ。だからもう数(枚数)が絶対的に少なすぎるし、私なぞのようなものにはそういう良いものというのは回ってこない。紙問屋にも回ってこないのだから。もっというと、材料が、職人さん達にすら回ってこないのだから。

以前、富山に和紙作りの職人さんがいるということで詳しい方に聞いてみたところ、その方は楮をどう入手するか。なんと自分で育てているのだそうだ。確かにそうでもしないと、もう和紙は「作れない」ところまで来ている。

日本の文化というのは職人さんの後継者がいないことがよく取り沙汰されるが、事態はより深刻で、材料の部分から失われていく。非常に、嘆かわしく、つらい。

0 良いねと思ったらスキしよう!

\ SHARE /